Tous les messages Tous les messages

#361

Piet Mondrian

Loriane

Posté le : 31/01/2015 20:07

Le 1er février 1944 à New York meurt, à 71 ans Pieter Cornelis

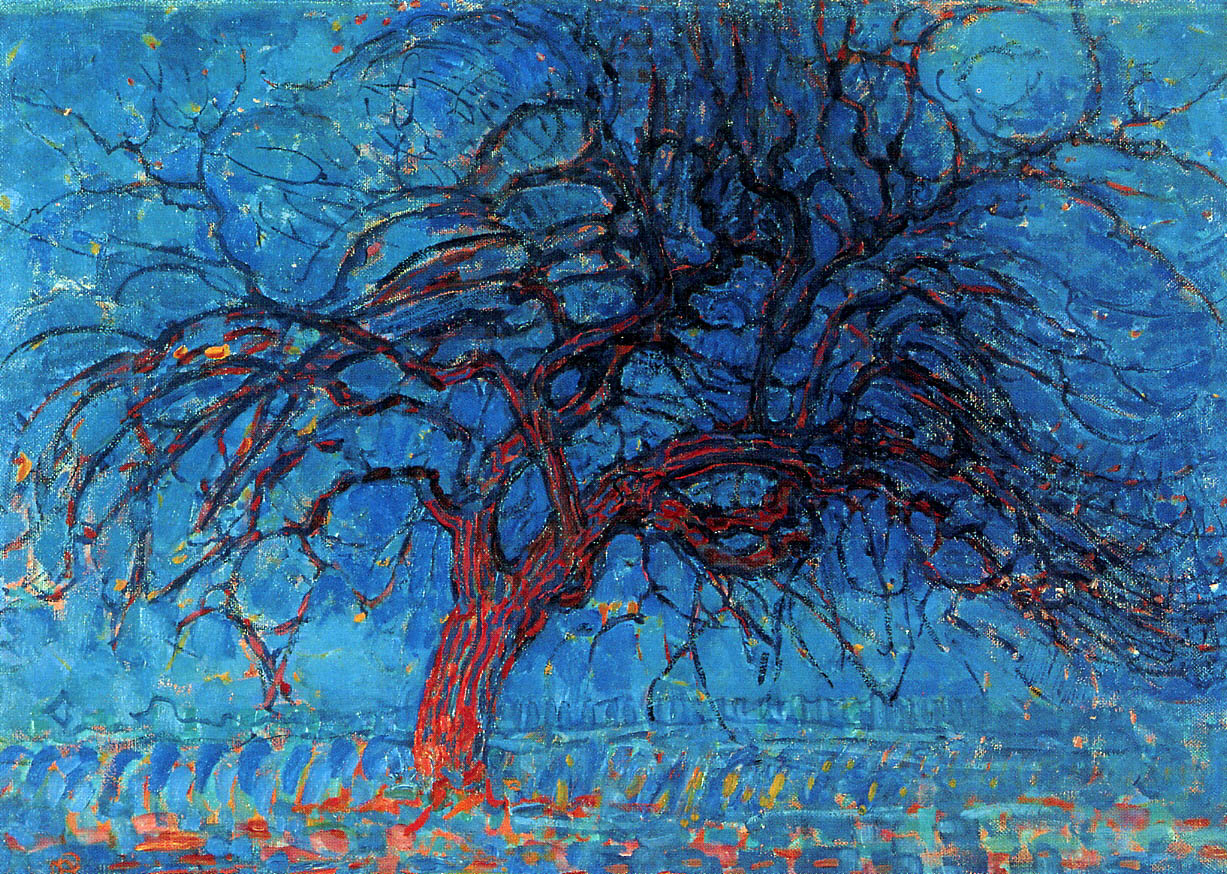

Mondrian appelé Piet Mondrian à partir de 1912, né le 7 mars 1872 à Amersfoort Pays-Bas, peintre néerlandais reconnu comme un des pionniers de l’abstraction, art abstrait, Néoplasticisme, ses Œuvres réputées sont Dune, Moulin au soleil, Composition n°7, Broadway Boogie-Woogie L'œuvre de Mondrian est l'une des plus radicales qui soient de tout l'art du XXe siècle, ce qui explique sans doute pourquoi on l'a longtemps si mal comprise. Ses toiles furent d'abord tenues pour des modèles expérimentaux dont architectes et designers auraient à s'inspirer. Ses tableaux devinrent ensuite le parangon de ce qu'on nommait l' abstraction géométrique », ou le « style » par opposition à l'abstraction lyrique ou le cri, et les commentaires allaient bon train sur la « géométrie secrète du peintre. Enfin, on interpréta son œuvre comme le testament d'un prophète néo-platonicien dévoilant la vérité du monde sous le voile des apparences. De chacune de ces lectures, Mondrian lui-même est en partie responsable elles peuvent toutes s'appuyer sur les contradictions des très nombreux textes qu'il écrivit tout au long de sa vie. Mais elles demeurent toutes aveugles à l'enjeu de son travail, au fondement de la formidable tâche qu'il s'était assignée, à savoir la remise en cause absolue de la tradition picturale depuis la Renaissance. Je crois que l'élément destructeur est trop négligé en art, dira-t-il à la fin de sa vie : c'est en analysant la nature toute dialectique de ce travail de destruction que l'on peut aujourd'hui enfin commencer à apprécier son art pour ce qu'il est, une redéfinition de la peinture. En bref Né dans une famille calviniste, Piet Mondriaan aurait pu devenir prédicateur. En fait, il passe un diplôme de professeur de dessin, mais renonce à l'enseignement pour suivre les cours de peinture à l'Académie royale d'Amsterdam. Peintre figuratif à ses débuts, il se consacre surtout au paysage Moulin au bord de l'eau, vers 1900, MoMA, New York. Puis il découvre successivement le fauvisme, sous l'influence de son compatriote Van Gogh, et le cubisme, en voyant les tableaux de Picasso et de Braque, dont il va assimiler les leçons. Arrivé en 1912 à Paris – où il choisit d'orthographier son nom avec un seul a –, Mondrian peint ses sujets (Pommier en fleur, 1912, MoMA, New York ; Nature morte au pot de gingembre, id. en décomposant géométriquement les formes, puis en les réduisant aux seules lignes verticales et horizontales, aux + et aux − Comme, dès 1913, il n'utilise plus dans ses titres que le mot composition, il en arrivera à ces séries dites Compositions plus-minus, où l'horizontal et le vertical sont, dans son idée, comme les symboles du masculin et du féminin Composition avec lignes, 1917, musée Kröller-Müller, Otterlo. C'est au cours de cette période, passée à Amsterdam, qu'il commence aussi à peindre en à-plats utilisant des plans rectangulaires de couleurs pures, dont les limites sont précisées, voire soulignées par de fins traits noirs disséminés sur l'ensemble de la toile Composition en couleur B, 1917, musée d'Art moderne, Eindhoven. En 1918, il opte pour des formes géométriques aux contours gris, qui occupent la totalité de la surface. Il entame aussi la série des compositions en losange carrés présentés sur la pointe. Dès 1917, Mondrian a donné naissance, avec Theo Van Doesburg, au groupe De Stijl, dont la revue devient l'organe de l'art abstrait. Les articles théoriques qu'il y publie, entre 1917 et 1922, font de lui un véritable maître à penser de l'abstraction, sous la forme du néoplasticisme, qu'il dédie aux hommes futurs . De 1919 à 1938, Mondrian vit à Paris. Il y exécutera près de soixante-dix tableaux, restant désormais fidèle à ses principes, qu'il codifie dans la brochure précisément intitulée le Néoplasticisme 1920 : emploi exclusif de lignes droites se coupant à angle droit – ce dernier étant défini comme l' expression plastique de ce qui est constant ; gamme limitée aux couleurs primaires pures jaune, rouge, bleu et aux «non-couleurs blanc, noir ; exclusion de la symétrie et opposition horizontal-vertical. Après avoir rompu avec De Stijl en 1925, il rejoint les artistes du groupe Cercle et Carré 1930, auquel succédera Abstraction-Création 1931. Tandis que sa peinture a de plus en plus tendance à privilégier les rectangles blancs et à cantonner la couleur à de petits rectangles en bordure de toile, il présente en 1930 sa Composition II avec lignes noires sur fond blanc musée d'Art moderne, Eindhoven, en 1932 sa Composition avec bleu et jaune Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, où il introduit le principe des lignes parallèles très proches l'une de l'autre, et en 1933 sa Composition avec lignes jaunes Musée municipal, La Haye, faite de quatre lignes qui traversent – sans se couper – un carré blanc. Après avoir quitté Paris pour Londres en 1938, Mondrian s'installe définitivement à New York en 1940. Il a près de 70 ans quand, renonçant à certains de ses principes, il donne à nouveau des titres à ses compositions : ce seront, par exemple, New York City 1941-1944, collection privée ou Broadway Boogie-Woogie 1942-1943, MoMA, New York. Emporté par une pneumonie, il laisse inachevé son Victory Boogie-Woogie collection privée, hommage au jazz qui a toujours exercé sur lui un profond attrait et qui est, à ses yeux, aussi radicalement révolutionnaire que le néoplasticisme. L'artiste théosophe, Art géométrique, dit-on du néoplasticisme. Piet Mondrian chercha, en effet, à élaborer une peinture plane dans le plan – dont le modèle de la grille, tout au long de son œuvre, préserva l'intégrité – et, à l'harmonie de la nature, il substitua l'harmonie d'un art fondé sur l'équilibre entre de nouveaux rapports : rapports de position l'angle droit, mais aussi rapports de proportions et de couleurs. Dans le tableau, écrivait-il, tout se compose par relation et réciprocité. En ouvrant la voie à un nouveau langage pictural, Mondrian ne s'est pas caché de mener une quête du spirituel dans l'art, qui ne serait pas sans rapport » avec la théosophie, dont il s'était toujours senti proche. Cette doctrine, qui visait à la connaissance de Dieu par l'approfondissement de la vie intérieure, serait ainsi à l'origine, non seulement de son tempérament ascétique, mais aussi de sa nouvelle vision esthétique. Style Il est, avec les Russes Vassily Kandinsky et Kasimir Malevitch, parmi les premiers peintres à s'être exprimé en utilisant un langage abstrait. La réputation de Mondrian s’est construite dès le début de sa carrière selon une représentation transcendantale de l'image en particulier dans le paysage, basée sur l'épuration radicale du tableau. Toute trace de référence au naturel visible est progressivement évacuée au profit d'une vision de l'Universel. Mondrian privilégie l'économie de moyens pour faire jouer les paramètres qu'il a choisi. Cette méthode se manifeste depuis son interprétation de plus en plus abstraite du cubisme analytique de 1912 à 1914 à Paris, jusqu'à ce qu'en 1917, de retour à Paris jusqu'en 1938 il concentre tous ses moyens sur la construction d'une composition équilibrée faite de formes réduites et allongées à des rectangles et quelques couleurs, placées sur une trame orthogonale, le tout décliné en séries jusqu'à la fin de sa vie. La rigueur de sa démarche et son évolution est évoquée dans ses écrits théoriques. Mondrian est une des figures majeures de l'art moderne du XXe siècle, dans le monde de l'art moderne et aussi par son implication auprès d'architectes et de designers, dans des productions modernes, du mobilier jusqu'aux objets industriels de consommation courante, ou dans de nouveaux espaces, privés et publics. Sa vie en Périodes et dates 1872 - 1907 Le père de Mondrian, instituteur, était aussi un pasteur calviniste, un homme exalté et qui dessinait souvent. Il encouragea son fils, mais faute de moyens s'opposa à ce que celui-ci s'inscrive, à vingt ans, en 1892, à l'Académie nationale des beaux arts d'Amsterdam. Mondrian a été initié par son oncle à la peinture de plein air, une innovation dans les années 1880, un héritage de Johan Barthold Jongkind et de l'école de La Haye. Dans la structure des paysages d'avant 1900 Mondrian vise des effets d'ensemble : effets de lumière, effets linéaires, groupes de troncs d'arbres et branches en contre-jour sont des motifs récurrents. Ce sont des qualités morales qui s'inscrivent dans ces choix de couleurs et ces motifs. L'art de tradition romantique-nordique produisit vers 1900 beaucoup de paysages de sous bois. En octobre 1892, il s'inscrit à l'Académie royale des beaux-arts d'Amsterdam. Plus généralement après 1900, les tableaux de Mondrian cherche à faire voir des idées, et semble proche du mouvement symboliste. Son nouveau style, comme cristallisé sur des formes-idées, déjà visible dans Passiebloem Passiflore, vers 1901, s'est manifesté d'autant plus vigoureusement qu'il rencontra en juin 1908 le peintre Jan Toorop, personnage central du Symbolisme hollandais connu par ses curieuses compositions de figures curvilinéaires Quoi ? très homogènes, comme fondues dans les plissements géologiques du dessin. Vers 1907 Le nuage rouge très grande œuvre. il développe un style d'esquisse où la structure graphique se porte sur quelques rares formes[pas clair], le tableau se vide et les couleurs se font plus acides. C'est à ce moment-là qu'il aurait découvert, chez Jan Sluijters, l'emploi arbitraire de la couleur et les dessins de Van Dongen d'alors, relevant du Fauvisme le plus intense5. 1908 - 1911 Les œuvres de Van Gogh, découvertes lors d'une rétrospective à Amsterdam en 19056 et à nouveau exposées à Amsterdam en septembre et octobre 19087, auront eu un effet amplificateur sur ce qui était en cours après la rencontre avec Toorop. Le tableau Devotie Dévotion, 1908, semble en découler. Plus près encore du dernier Van Gogh : Moulin dans la clarté du soleil, de 1908. C'est dans un élan d'un lyrisme inouï que Mondrian intensifie à l'extrême l'idée contenue dans le "moulin /soleil". Sur un mètre quinze, la stridulence des rouges hachés de gris bleu sur un ciel tout morcelé dans une mosaïque de bleus pâles et de jaunes citron. Depuis 1904, il s'intéresse à la théosophie, aux mathématiques et à la géométrie. En 1909, il s'inscrit à la société théosophique. La pensée théosophique, développée dans la seconde moitié du xixe siècle par Helena Blavatsky, met en avant l'idée d'un ordre cosmique du monde, au-delà des apparences et du visible. Mondrian est sensible à cette recherche d'une peinture plus spirituelle. La transcendance du traitement de la lumière, décomposée sur des formes simples en contrastes de couleurs saturées, le conduit vers une abstraction croissante. Le monumental Duinlandschap Paysage de dunes, 1910/11, réduit le sujet du tableau à n'être plus que l'oblique d'une ligne où l'horizon bascule dans une mosaïque de losanges hachurés. 1911 - 1916 En octobre 1911, Mondrian voit à Amsterdam des œuvres de Georges Braque, radicales dans leur cubisme analytique affirmé. Comme deux alpinistes encordés, Braque et Picasso, s'étaient lancés vers les cimes de l'expérimentation pure. À la fin de l'année, Mondrian est à Paris. D'abord installé au 33 avenue du Maine, il déménage en mai 1912 dans un atelier au 26 rue du Départ, près de la gare Montparnasse. Pieter Cornelis Mondrian décida de se faire dorénavant appeler Piet Mondrian. Tout de suite, il va prendre le chemin du cubisme, et abandonne en conséquence les couleurs vives, réduisant sa palette à des gammes de gris et d'ocres. Du cubisme, il dira : Je sentis que seuls les cubistes avaient découvert le droit chemin et pendant longtemps je fus très influencé par eux. Et rapidement, il amplifie la tendance à l'abstraction qui travaille le cubisme analytique : les séries d'expérimentations construites avec les motifs du pot de gingembre et du pommier en fleurs atteignent la frontière où la figure s'efface dans une structure. Elle se réduit à des variations formelles sur quelques signes : courbes tendues des branches et leurs tension dans l'espace, verticalement, mais rabattue vers l'horizontale avec le temps. Entre 1913 et 1914, son cheminement l'amène à créer un langage pictural nouveau, ce qui en fait l'un des chefs de file et pionniers de l'art abstrait, alors en construction et en effervescence, aux côtés de Kandinsky, Kupka, Fernand Léger, Picabia, Robert Delaunay et Sonia Delaunay. En janvier 1914, Mondrian écrit à son ami Bremmer : Je construis des lignes et des combinaisons de couleurs sur des surfaces planes afin d'exprimer, avec la plus grande conscience, une beauté générale. La nature ou ce que je vois m'inspire, me met, comme tout peintre, dans un état émotionnel qui me pousse à créer quelque chose, mais je veux rester aussi près que possible de la vérité et à tout extraire, jusqu'à ce que j'atteigne au fondement qui ne demeure qu'un fondement extérieur ! des choses …. Je crois qu'il est possible, grâce à des lignes horizontales et verticales construites en pleine conscience, mais sans ‘‘calcul’’, suggérées par une intuition aigüe et nées de l'harmonie et du rythme, que ces formes fondamentales de la beauté, complétées au besoin par d'autres lignes droites ou courbes, puissent produire une œuvre d'art aussi puissante que vraie. En 1915, de retour au pays en raison de la mort de son père, il s'emploie à dépasser le cubisme dont il souligne les insuffisances et il évolue alors vers une abstraction plus pure. Les dessins composés sur le motif d'une jetée dans l'Océan aboutissent à la simplification radicale du graphisme à de simples tirets horizontaux et verticaux. Le sujet son sens universel semble s'effacer dans le processus de construction plastique du tableau. Durant cette année 1915, Mondrian entame de nombreux tableaux, fait de nombreux essais, mais n'achève presque aucune œuvre, excepté la Composition en noir et blanc, qui prend le thème de la mer avec une jetée, et se compose de courts segments de droite disposés à l'horizontale et à la verticale, formant des croix sur un fond gris regroupés dans un ovale. Ce tableau fait la synthèse des recherches de l'année. 1917 - 1938 Mondrian fut un contributeur très important de la revue hollandaise De Stijl fondée par Theo van Doesburg en 1917, le titre de cette revue donnant son nom au mouvement, De Stijl ne fut jamais un mouvement véritable. De retour à Paris en 1919, Mondrian prend possession de son nouvel atelier, au 26 de la rue du Départ, qui sera peu à peu envahi de cartons de couleurs et disposés et déplacés au gré des changements qui affectent l’espace de l’atelier, sur les toiles abouties ou en cours de réalisation. Les toiles se prolongent ainsi dans l’atelier qui affecte en retour le contenu des toiles et participe provisoirement à leur forme et à leur place. Il fait publier dans la revue De Stijl parmi de nombreux écrits son essai Réalité naturelle et réalité abstraite. Il souhaite écarter la nature matérielle au profit de son essence. Aussi écarte-t-il la forme et la couleur naturelles » et au premier chef la courbe et le vert, pour ne plus s'exprimer que par « l’abstraction de toute forme et couleur, c'est-à-dire ... la ligne droite et la couleur primaire nettement définie. Il travaille donc à partir de 1920 avec les couleurs pures : rouge, jaune et bleu, qu’il associe au blanc, qui lui sert de fond, et au noir, qui délimite les couleurs entre elles. Il structure ses œuvres de manière géométrique en utilisant essentiellement des formes rectangulaires et des lignes d’épaisseur variable. Les croyances théosophiques de Mondrian lui font accorder à l’angle droit une signification universelle. Plus que tout compte le rapport entre couleurs, entre dimensions, entre positions. En effet, pour lui, le rapport [de la verticale à l'horizontale] est à l’image de la dualité et des oppositions qui régissent d’une façon générale la vie et l’univers - le masculin et le féminin, l’extérieur et l’intérieur, le matériel et le spirituel. Mondrian défini dès lors son système de représentation qu’il nomme peinture néo-plastique et qu’il développera pendant plus de 20 ans jusqu’à son séjour à New York. Il travaille toujours à la fois instinctivement et avec une grande rigueur. Les séries de variations, strictement numérotées à partir de 1920, enchaînent toutes les possibilités plastiques. En 1930, il se contraint à ne travailler plus qu’avec la ligne, sans aucune couleur. La Composition losangique avec double ligne lui permet de retrouver une nouvelle variable : la double ligne. Et la couleur réapparaît… En 1928, les œuvres de Mondrian et de Nicolas Eekman seront exposées ensemble à la galerie Jeanne Bucher. En 1930, il devient membre du groupe Cercle et Carré fondé par son ami Michel Seuphor et par Joaquin Torres Garcia. En 1931, il devient membre du groupe Abstraction-Création, fondé par Vantongerloo et Auguste Herbin. C’est alors une figure majeure du mouvement moderne dans les arts et en architecture. En 1931, la styliste de mode Lola Prusac crée pour la Maison Hermès sellier à Paris crée une gamme de valises et de sacs à incrustations géométriques bleu et rouge qui sont très inspirées des œuvres de Mondrian de cette période. 1938 - 1944 En 1938 il se réfugie à Londres, puis en 1940, suite aux bombardements de Londres s'embarque, en octobre, pour New York. Il y trouve une ville en correspondance avec ses tableaux, ne serait-ce que par son plan, mais aussi par son rythme. Depuis longtemps passionné par le jazz, il adopte avec enthousiasme le boogie-woogie et réalise plusieurs chefs-d’œuvre : Broadway Boogie-Woogie, New York City, et enfin Victory Boogie Woogie qui resta inachevé à sa mort. Rapidement intégré au monde de l'art avec l’appui de Peggy Guggenheim et devint l'ami de Max Ernst. Il fut sollicité pour divers jurys d'expositions et à cette occasion fit remarquer à Peggy Guggenheim la valeur naissante de Jackson Pollock. Il fut aussi vite intégré avec les honneurs dans le groupe des American Abstract Artists. Du 21 mars au 13 mai 1945, le Museum Of Modern Art de New York lui rendait hommage avec un accrochage respectueux16 où le monde de l'art découvrit les peintures réalisées aux États-Unis. Construites sur le jeu orthogonal de lignes colorées, celles-ci acquirent dans ses derniers tableaux une vibration surprenante. Visible dès la phase d'étude, cette vibration était obtenue grâce à une mise en place par tâtonnement de petits morceaux de papiers, peints à l'huile, posés les uns à côté des autres, avec la fragilité des Post-it. Victory Boogie Woogie resta ainsi dans l'atelier11 dans cet état flottant, ouvert au public pendant les six semaines qui suivirent la mort de l'artiste. Une pratique sérielle Bien qu'il ait peint dès son plus jeune âge sous l'influence de son père et de son oncle – le premier, auteur d'affiches nationalistes et religieuses, et le second, membre influent de l'école de La Haye (version hollandaise et tardive de l'école de Barbizon) –, Mondrian mit fort longtemps à parvenir au style « néo-plastique », pour lequel il est justement célèbre : ce style n'émerge pas avant 1920, alors qu'il a près de cinquante ans. D'abord étudiant à la Rijksakademie d'Amsterdam (1892-1894), il y est fort médiocre et doit se contenter d'y suivre des cours du soir de dessin (1895-1897). Et même si les paysages de 1898-1908 font preuve d'une originalité croissante dans leur intérêt pour le cadrage et la frontalité (troncature du champ visuel et parallélisme de la structure interne de l'image avec les côtés du tableau), il serait faux de voir dans son œuvre tardive la simple continuation logique de ces toiles de jeunesse (proposée par Mondrian lui-même vers 1917 afin de faire pardonner au public l'aridité apparente de l'abstraction, cette interprétation allait conduire maints historiens et critiques à lire ses tableaux néo-plastiques comme la stylisation extrême de motifs naturels). Pourtant, une habitude de travail – la pratique sérielle – indique très tôt chez Mondrian sa difficulté à accepter pleinement les termes de la tradition picturale à laquelle il voulait encore appartenir. Avant même qu'il ne connaisse les séries de Monet, Mondrian s'intéressa à la tension s'établissant entre la structure générale d'un motif et la diversité possible de ses aspects : dès ses premières séries de paysages, il cherche toujours à retrouver le type, l'universel, l'invariant, sous le particulier, le contingent. Transition C'est autour de 1908 qu'il découvre Van Gogh, le divisionnisme de Seurat et des autres peintres néo-impressionnistes, et l'œuvre des fauves à travers celle de leurs suiveurs hollandais : « La première chose à changer dans ma peinture fut la couleur, écrira-t-il en 1942, j'ai remplacé la couleur naturelle par la couleur pure. J'en était venu à comprendre qu'on ne peut représenter les couleurs de la nature sur la toile. » Cette confrontation abrupte avec le passé récent de la modernité picturale – dont Bois près d'Oele de 1908 (Gemeentemuseum, La Haye) marque le départ en combinant couleur « fauve » et courbes « modern style » – donne lieu pendant quatre ans à de nombreux tâtonnements, une période de transition qui constitue la véritable formation plastique (autodidacte) de Mondrian. Accentuant sa pratique sérielle (en peignant différentes versions aux couleurs également saturées d'un même motif – l'église ou les dunes de Domburg, la tour-phare de Westkapelle – l'une dans un style « pointilliste », l'autre en s'inspirant de Munch, une autre encore en s'inspirant de Hodler ou de Van Gogh), Mondrian se pose la même question qui conduira un Kandinsky, en face des meules de Monet, à envisager la possibilité de l'abstraction : si le motif n'est qu'un prétexte à magnifier la couleur pure, ne peut-on pas s'en dispenser ? La « vérité » ne peut-elle s'exprimer directement, sans qu'on l'habille de ce vêtement mondain désormais inutile ? Il est alors trop tôt pour qu'il puisse répondre par l'affirmative, et l'influence du symbolisme fournit à Mondrian un dérivatif. Les toiles de la fin de cette période de transition deviennent de véritables rébus dont l'iconologie ésotérique est à décrypter selon le système pseudo-philosophique de la théosophie qu'il vient de découvrir et qui canalise sa volonté idéaliste de transcendance. La géométrie naturelle du chrysanthème devient emblème de l'ordre macrocosmique, les cheveux roux d'une orante, le signe de l'intensité de sa piété (Dévotion, 1908, Gemeentemuseum, La Haye), les trois femmes du triptyque Évolution (1910-1911, Gemeentemuseum, La Haye), à la symétrie rigide et au symbolisme grossier, sont l'icône programmatique de l'histoire humaine : tout semble désigner cette période fortement symbolisante de Mondrian comme offrant la « clef » permettant d'interpréter son œuvre tardive, et malheureusement là encore nombreux sont les historiens et critiques qui ont fait cette erreur. En fait, elle représente dans l'œuvre de Mondrian une régression vers ce que l'on nommait alors la « peinture littéraire ». Découverte du cubisme Au moment même où il expose Évolution, en 1911, Mondrian découvre tout à la fois Cézanne et le cubisme cézannien de Braque et de Picasso, et ce choc déclenche chez lui le processus qui le conduira à l'abstraction. Il s'aperçoit qu'on ne peut atteindre le but qu'il s'est fixé, peindre l'« universel », en personnifiant l'idée de l'absolu sur le mode allégorique comme il l'a fait dans ses toiles directement inspirées de la doctrine théosophique : personnifiée, cette idée devient « particulière », mondaine, et l'image exprime tout le contraire de ce à quoi elle aspire. Mondrian commence à comprendre qu'il ne pourra atteindre ce but en demeurant prisonnier de l'esthétique traditionnelle de l'Occident. Pourquoi ? Parce que celle-ci est fondée, depuis l'Antiquité grecque, sur les oppositions entre figure et fond d'une part, sens et forme de l'autre. Ce n'est qu'en abolissant ces oppositions que l'on pourra avoir accès à l'absolu en peinture, car elles font chaque fois retomber toute tentative pour peindre l'« universel » dans l'ordre de ce que Mondrian nomme le « particulier » (ou encore le « tragique » du sens ou l'identité de la « forme »). Dès lors, tout son art va s'employer à ce travail de sape dont l'enjeu est considérable : il s'agit de trouver le « degré zéro » de la peinture, son « essence universelle », et d'éliminer toute perception « particulière » qui serait un obstacle sur la voie de son appréhension. Logiquement, la reconnaissance de la surface du tableau en tant qu'unité impondérable de l'art pictural devient le centre de la problématique de Mondrian. C'est d'abord embryonnaire dans ses première toiles protocubistes de 1911-1912, mais devient manifeste avec la première toile qu'il peint à son arrivée à Paris au printemps de 1912. Dans la Nature morte au pot de gingembre, II, Gemeentemuseum, La Haye, qui reprend le motif d'une toile d'inspiration cézannienne portant le même titre et qui la précède immédiatement, Mondrian tente d'inscrire toutes les figures dans les mailles d'une grille linéaire qui contrôle toute la surface du tableau. L'individualité de chaque sujet, sa « localité » comme disait Cézanne, est sinon entièrement détruite, du moins presque entièrement effacée. Découvrant l'hermétisme du cubisme analytique de Braque et de Picasso, Mondrian en reprend très rapidement divers procédés sans en adopter la visée esthétique, comme le remarque alors finement Apollinaire (des cubistes, il emprunte la palette colorée aux tons ocres et gris et un cadre ovale ou l'estompage des contours à la périphérie du tableau). Dans la décomposition par plans à laquelle il soumet ses motifs, il ne s'agit pas pour lui, comme pour Picasso qu'il admire par-dessus tout, d'analyser la nature sémiologique des codes picturaux et la condition minimale de « lisibilité » des signes articulés selon ces codes, mais d'unifier le champ pictural de sa toile et de le « déhiérarchiser » par un quadrillage linéaire ancrant toute surface dépeinte sur la surface littérale du tableau et prévenant tout creusement optique excessif de cette surface. Les deux années et demie que Mondrian passe à Paris sont extraordinairement productives. Peu à peu, il en vient à privilégier des motifs frontalisés en ce qu'ils simplifient l'identification entre surface dépeinte et plan du tableau. Après une série d'arbres reprenant des dessins faits aux Pays-Bas et évoluant graduellement vers une suppression de la verticalité et de la courbe au profit d'une organisation réticulaire de la surface de ses toiles, Mondrian a une prédilection pour un motif spécifiquement parisien, l'élévation d'immeubles en déconstruction, véritable mise à nu bigarrée de l'intérieur des appartements, avec leurs juxtapositions fortuites et colorées de papiers peints et de pans de couleur. Les dernières toiles de cette série, avec leur emphase sur l'opposition verticale/horizontale, et l'utilisation nouvelle qu'y fait Mondrian d'une palette colorée dérivée des couleurs primaires (rose, bleu clair, brun-jaune), annoncent le style à venir du néo-plasticisme. Vers l'abstraction Étant retourné en Hollande pour l'été de 1914, Mondrian y est a son grand déplaisir bloqué par la guerre. Loin des façades parisiennes, il se retrouve à Domburg devant les deux motifs qui l'y avaient autrefois tant séduit, la petite église et la mer. Mais il est cette fois dans un tout autre état d'esprit : il a fait l'expérience du cubisme, et les carnets de croquis de cette époque, remplis d'annotations, montrent qu'il réfléchit intensément à la question de l'abstraction (il commençait notamment à élaborer, toujours sous l'influence de la théosophie, ses théories sur l'équilibre cosmique du vertical et de l'horizontal – c'est-à-dire aussi sur l'équilibre du spirituel/masculin et du matériel/féminin). Il entreprend alors deux séries de dessins qui aboutiront chacune à un tableau, unique production picturale de deux années cruciales dans son art (Jetée et océan, 1915, Musée Kröller-Müller, Otterlo ; Composition, 1916, Guggenheim Museum, New York). Dans chacune de ces séries, où Mondrian atteint le « point de non-retour » dans son évolution le conduisant à l'abstraction, une solution à première vue parfaite est rejetée au profit de ce qui semble d'abord un retour au naturalisme : aux splendides dessins ne décrivant de la mer que son horizontalité – c'est-à-dire un concept abstrait – font suite des études qui réintroduisent dans ce réseau de notations géométriques, souvent nommées plus/moins par les historiens d'art, le motif concret de la jetée vue frontalement et en contre-plongée perspective ; même chose pour les dessins de la façade de Domburg : exaltant d'abord son rythme ascensionnel, ils incorporent ensuite des détails « figuratifs » – une double arcade écrasée qui vient limiter cette verticalité. Or ce qui pourrait être pris pour une « régression », pour un retour à une plus grande dépendance vis-à-vis du motif, de la nature visible, est en fait une solution formelle qui allait précipiter Mondrian vers le néo-plasticisme, c'est-à-dire vers un art où chaque élément est, selon ses mots, « déterminé par son contraire » : la pure horizontalité de la mer ne peut être traduite en termes abstraits (ou absolus, ou universels), malgré sa nature conceptuelle, car elle privilégie un terme de l'opposition sur laquelle est fondé le système de pensée de Mondrian, et il en va de même pour le rythme ascensionnel de la série des façades d'église. Les deux toiles qui concluent ces deux séries graphiques démontrent en outre comment par la neutralisation réciproque de la verticalité et de l'horizontalité, premier trait caractéristique de ce qu'on peut nommer la dialectique propre à Mondrian, le peintre débouche sur une radicalisation de ce qui faisait le fond de son œuvre cubiste, à savoir sa volonté d'anéantir l'opposition de la figure et du fond (dans les deux toiles, d'ailleurs, on peut retrouver la trace du cubisme qu'elles dépassent : la composition en ovale de Jetée et océan ; l'estompage des couleurs à la périphérie et surtout l'indépendance contrapruntique du dessin et de la couleur dans Composition, 1916. Quoi qu'il en soit, c'est dans Composition avec lignes noires (1917, Musée Kröller-Müller, Otterlo) que Mondrian, tirant la leçon de son travail des deux années précédentes, basculera définitivement dans l'abstraction. Non seulement ce tableau ne fait plus référence à une quelconque réalité naturelle, mais toute perception gestaltiste d'une figure est rendue impossible : le plan blanc sur lequel s'essaime la résille apparemment aléatoire des bâtonnets, carrés et croix noirs et gris, est optiquement happé par les relations géométriques diffuses qu'entretiennent virtuellement ces éléments discrets entre eux, la « figure » n'est pas tracée sur un support neutre et originellement vide, elle est construite comme une incorporation, comme une destruction visuelle de l'identité de ce support. La grille Dès lors, les choses vont aller très vite pour Mondrian. Sous l'influence de Bart Van der Leck, il introduit le plan de couleur primaire dans son vocabulaire plastique (où figurait déjà le bâtonnet noir), mais, n'ayant pas encore trouvé le moyen d'articuler entre eux ces divers éléments, il les lie par le biais d'un dynamisme optique fondé sur leur superposition, ce qui a pour conséquence immédiate de faire optiquement reculer le fond (Composition avec plans de couleur A et B, 1917) et de contredire à cette donnée essentielle de la démarche du peintre, la reconnaissance de la surface du tableau. Dans les cinq Compositions avec plan de couleur datant aussi de 1917, toute superposition est éliminée, mais aussi toute « ligne ». Dans les deux dernières toiles de cette série, le « fond » lui-même est divisé intégralement en plans de différents blancs et les rectangles colorés, moins nombreux, sont en voie d'alignement. Malgré cela, les rectangles flottent encore et en conséquence le fond se creuse derrière eux : c'est là que la structure linéaire qui est la marque personnelle de Mondrian apparaît pour la première fois, dans Composition : plan de couleur avec lignes grises de 1918 (coll. Max Bill, Zurich) et deux autres œuvres aujourd'hui perdues. Il n'y a plus de « fond » blanc, et les rectangles, plus alignés encore que précédemment, sont tous délimités par des lignes grises. Ces toiles ressemblent tant aux œuvres plus tardives du néo-plasticisme, postérieures à 1920, qu'on les a souvent mal datées, mais, bien que les plans blancs ou gris, moins nombreux que les autres, ne puissent être tenus pour le « fond » du tableau, les rectangles flottent toujours, « s'individualisent » encore. C'est à ce point que Mondrian introduit la grille modulaire all-over (dans neuf toiles de 1918-1919), grille qui a l'avantage de diminuer ou plutôt d'égaliser tout contraste, de prévenir toute individualisation, et d'abolir définitivement l'opposition figure/fond. Mais là encore cette abolition même, loin d'accentuer la planéité du tableau, néantise la surface d'inscription sous un pilonnage incontrôlable d'oscillations optiques dues à la multiplication des lignes et des croisements, recrée un effet de profondeur illusoire, là où le but était d'en interdire la possibilité. De retour à Paris au printemps de 1919 (il y restera jusqu'en 1938, son atelier de la rue du Départ devenant un haut lieu de pèlerinage de l'avant-garde artistique européenne), Mondrian abandonne peu à peu la grille modulaire ; il lui faudra deux ans pour l'enterrer tout à fait, et toutes les œuvres de 1920, à l'exception du dernier tableau peint cette année, que l'on peut considérer comme le premier tableau néo-plastique (Composition avec rouge, jaune et bleu, Stedelijk Museum d'Amsterdam), sont le produit de ce lent travail de renoncement. Pourquoi Mondrian y fut-il conduit, alors que la grille modulaire semblait de prime abord répondre par excellence au but qu'il s'était assigné ? Parce qu'elle ne remplit pas la fonction pour laquelle il l'avait convoquée (camper, une fois pour toute et sans hiérarchie, la surface dans son intégrité) et parce qu'elle exalte le rythme, la répétition, c'est-à-dire le « naturel », le particulier. C'est de ce double refus qu'est né le principe du néo-plasticisme qui demeurera inchangé jusqu'aux années 1930, et dont Mondrian conçoit sa peinture comme un pâle reflet. Le néo-plasticisme Le principe du néo-plasticisme, que Mondrian nomme aussi « principe général de l'équivalence plastique », est une manière de dialectique imitée grossièrement de Hegel qui ne concerne pas seulement les arts plastiques ni même les seuls arts, mais toutes les activités de l'homme, ses productions culturelles, sa vie sociale et même sexuelle. C'est un dualisme dont le but est de dissoudre toute particularité, tout centre, toute hiérarchie : toute harmonie qui n'est pas double, constituée par une « opposition équivalente », n'est qu'apparence. Tout ce qui n'est pas « déterminé par son contraire » est « vague », « individuel », « tragique ». Au rejet de la grille fait suite un certain retour à ce qu'on pourrait nommer une forme de composition traditionnelle (équilibrage des éléments picturaux dans un tout non hiérarchique). Les textes de Mondrian à cette époque parlent de repos universel, de balance absolue, et rêvent d'une société future, parfaitement équilibrée, où chaque élément sera « déterminé ». On peut en sourire aujourd'hui, mais ces textes font comprendre pourquoi Mondrian se crut obligé d'élaborer toute une utopie architecturale (prédisant la fin de l'art dans l'architecture-en-tant-qu'environnement) : dans sa lutte contre le « particulier », Mondrian ne peut que souhaiter la fusion généralisée (de la toile avec l'intérieur de la maison qu'il faudra lui aussi considérer comme une forme d'« art », c'est-à-dire comme un tout abstrait non hiérarchisé, de l'intérieur avec la maison tout entière, de celle-ci avec la rue, de la rue avec la ville, etc.). Chacune des toiles néo-plastiques de Mondrian est considérée par lui comme un « substitut de l'ensemble », comme un modèle théorique et microcosmique d'un macrocosme à venir. La peinture a été réduite à un ensemble d'éléments incompressibles, « universels » (les plans de couleur primaire qui s'opposent aux plans de non-couleur – gris, noir, blanc ; les lignes verticales qui s'opposent aux lignes horizontales tout en arraisonnant les divers plans qu'elles délimitent à la surface de la toile), et ces éléments sont indéfiniment combinés en totalités indépendantes devenues le chiffre d'un univers d'où tout mouvement a été banni. Le rythme Après plusieurs années durant lesquelles Mondrian affine son système compositionnel, une transformation importante apparaît avec la découverte du jazz américain (qu'il conçoit comme une sorte d'équivalent musical au néo-plasticisme pictural) ; le rythme, qui était banni de son appareil théorique, est désormais doté d'une valeur positive : non limité, non formel, le « rythme libre » du jazz est universel (non particulier). Par un tour de passe-passe théorique, Mondrian dissocie encore le rythme de la répétition qui demeure « individuelle » (oppression de la machine ou limitation biologique). Au début des années 1930, l'immobilité du repos (dès lors associée à la symétrie mais aussi à la « similitude », c'est-à-dire à la répétition) est peu à peu écartée au profit de la notion d'« équilibre dynamique ». Traduction plastique immédiate : les lignes, considérées jusqu'alors comme secondaires par rapport aux plans, ayant pour seule fonction de les « déterminer », deviennent l'élément le plus actif de la composition. Mondrian en vient à donner à la ligne une fonction destructrice. Le croisement multiplié des lignes anéantit l'identité statique, monumentale, des plans, les abolit en tant que rectangles, en tant que formes. La prochaine étape sera d'abolir la ligne elle-même en tant que forme par des « oppositions mutuelles », ce qu'il essaiera explicitement de faire dans ses œuvres new-yorkaises (ayant quitté Paris pour Londres en 1938, il vit à New York les dernières années de sa vie, d'octobre 1940 à février 1944). Mais cette ultime destruction n'aura été possible qu'une fois pleinement acceptée la possibilité de la répétition, et l'acception de cette possibilité dont le bannissement avait été au départ du néo-plasticisme débouche sur une autre transformation radicale de l'appareil théorique de Mondrian : la découverte de la nécessité de la destruction de l'entité « surface ». Loin cependant d'en revenir simplement aux oscillations optiques qui perturbent notre perception des toiles modulaires de 1919, Mondrian imagine un autre moyen de prévenir notre appréhension gestaltiste de la surface du tableau : un tressage en épaisseur de bandes colorées dont nous ne pouvons plus maîtriser visuellement la complexité. Les dernières toiles new-yorkaises de Mondrian, y compris le Victory Boogie Woogie inachevé (1944, collection Mr. and Mrs. Burton Tremaine, Meridan, Conn.), dont il compliqua à souhait la structure une semaine avant sa mort, sont l'exploration de cette ultime possibilité, offrant au spectateur le vertige aporétique d'une profondeur plate qui a pour charge de « libérer notre vision ». Une entreprise picturale aura rarement été menée selon une logique aussi implacable, avec une conscience aussi aiguë des enjeux en question. Lorsque son ami Carl Holty demanda à Mondrian, qui travaillait à son dernier tableau, pourquoi il s'acharnait, tel Pénélope, à détruire le lendemain ce qu'il avait achevé la veille, celui-ci répliqua : « Ce ne sont pas des tableaux que je veux, je veux seulement découvrir des choses. » Œuvres Cette liste est incomplète ou mal ordonnée. Votre aide est la bienvenue ! Jeune fille écrivant 1890 Église de village 1898 Moulin au bord de l’eau vers 1900 Le long de l'Amstel 1903 Ferme de Nistelrode vers 1904 Paysage du soir 904 Arbre rouge 1908 Dévotion 1908 Moulin au soleil 1908 Dune V 1909-1910 Arbre argenté 1910 Tour de l’Église de Domburg 1910 Pommier en fleurs 1912 Pommier en fleurs 1912 La nature morte au pot de gingembre 1912 Composition ovale aux couleurs claires 1913 Composition no 7 1913 Composition dans l’ovale 1913 Jetée et océan : Mer et ciel étoilé 1915 Compostions no 3 avec plan colorés 1917 Autoportrait 1918 Composition, plan colorés aux contours gris 1918 Composition losange aux lignes grises 1919 Composition avec grand plan rouge, jaune, noir, gris et bleu 1921 au Musée municipal de La Haye Composition A 1923 Composition II en rouge, bleu et jaune 1930 Composition C n°III with red, yellow and blue 1935 Composition en blanc, rouge et jaune 1936 au Musée d'art du comté de Los Angeles Composition avec jaune, bleu et rouge 1937-1942 à la Tate Modern New York City 1941-1942 Broadway Boogie-Woogie 1942-1943 Composition avec lignes Victory Boogie Woogie 1944 Bois près d’Oele Composition no.12 avec du bleu 1936-1942 Expositions Aucune grande exposition couvrant la période abstraite de son œuvre n’avait été organisée en France depuis celle présentée au musée de l'Orangerie en 1969. La dernière rétrospective sur Piet Mondrian, centrée sur la période 1892 - 1914, n'a permis d'appréhender que son œuvre avant l'abstraction. Elle fut présentée au musée d’Orsay au printemps 2002. Piet Mondrian, les années parisiennes, et De Stijl l'ont été au Musée National d’Art Moderne, Centre Pompidou, du 1er décembre 2010 au 21 mars 2011.    [img width=600]http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRLE2fYEpO0SbqICtXVZzN3yWvFKykKqOSOYeXlz_WW80oGE3CiWuTz7WTm[/img]

#362

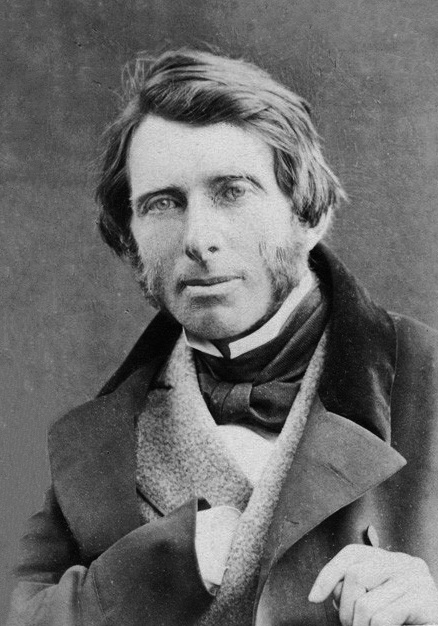

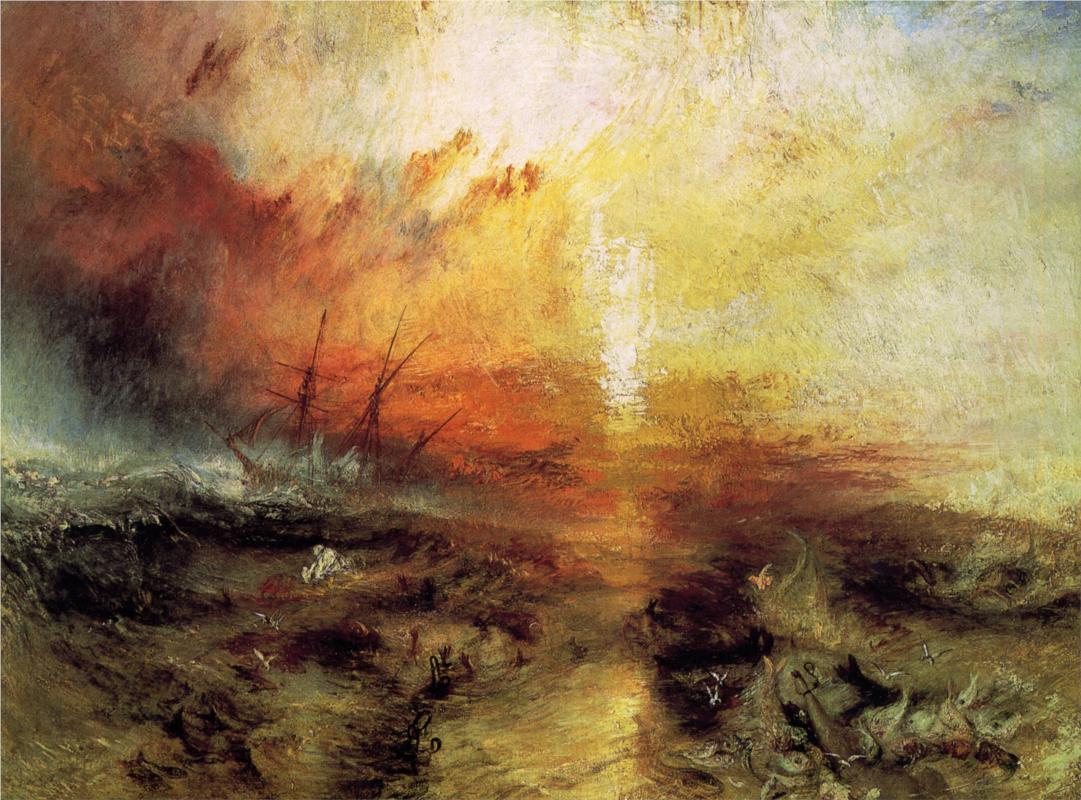

John Ruskin

Loriane

Posté le : 07/02/2015 14:37

Le 8 février 1819 naît John Ruskin à Bloomsbury en Londres